- [한국인이 애송하는 사랑시] [43]

- 고추씨 같은 귀울음소리 들리다

- - 박 성 우

뒤척이는 밤, 돌아눕다가 우는 소릴 들었다

처음엔 그냥 귓밥 구르는 소리인 줄 알았다

고추씨 같은 귀울음소리,

누군가 내 몸 안에서 울고 있었다

부질없는 일이야, 잘래잘래

고개 저을 때마다 고추씨 같은 귀울음소리,

마르면서 젖어가는 울음소리가 명명하게 들려왔다

고추는 매운 물을 죄 빼내어도 맵듯

마른 눈물로 얼룩진 그녀도 나도 맵게 우는 밤이었다

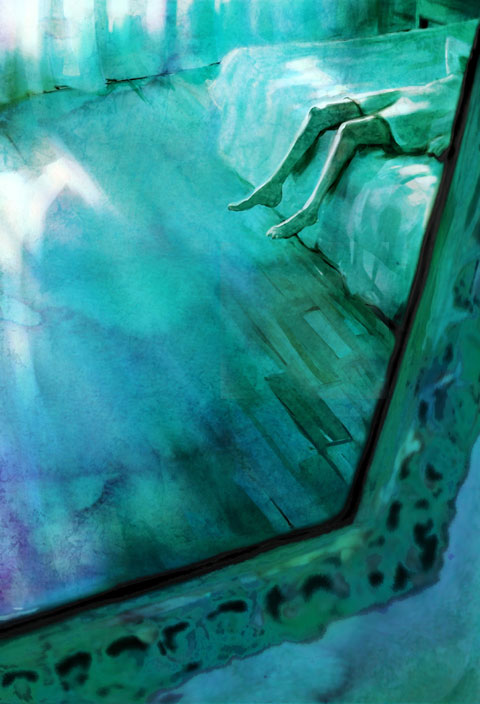

- ▲ 일러스트=클로이

두 사람에게는 지금 나란히 걸었던 길이 보인다.

박성우(37) 시인에게는 사랑이 지나간 뒤의 아픔을 노래한 시들이 많다.

박성우 시인은 '조용한 배려와 연민'의 시인이다.

박성우 시인 1971년 전북 정읍 출생 원광대학교 문예창작학과 졸업, 동대학원 박사과정 재학 중. 2000년 중앙일보 신춘문예 시부문 당선 2006년 한국일보 신춘문예 동시 당선 현 전주전통문화중심도시추진단 홍보팀장 전주대학교 평생교육원 출강 2002년 시집 <거미>(창비) 발행

|

콩나물

박성우

너만 성질 있냐? 나도 대가리부터 밀어올린다

|

김일무선 / 박성우

처음엔 통신기기를 취급하는 가게인 줄 알았다

페인트 글씨 흐릿하게 간판이 걸린 김일무선,

나중에야 동네전파사라는 것을 알게 되었다

아침이면 어김없이 짐자전거가 받쳐지고

알루미늄섀시 미닫이문이 스륵 스르륵,

가게 앞 커다란 스피커에서는 라디오가 나왔다

여름 한낮 더위를 참다 참다

김일무선으로 중고 선풍기를 사러 갔다

한 평 남짓한 가게에 앉아

티브이를 수리하고 있던 늙은 주인은

틀어놓고 있던 선풍기, 코드를 뽑아들더니

그것 외에는 다 팔려서 딴 건 없다고 했다

어쩌다 고개를 못 가눌 뿐

아직은 쓸만한 거라면서 한사코 내밀었다

어르신은 어떡할라구요 알아서 헐 팅게 가져가

회전을 누르면, 빠개져 금간 뒷목이

어느새 고개를 숙이고 돌아가는 선풍기

허나, 일단 이단 삼단 바람세기에 맞춰

철썩철썩 파도소리가 나오고

끼룩끼룩 갈매기 소리도 나왔다

트로트 메들리가 나오기도 하고

겨울바람 소리가 쌩쌩 나오기도 했다

머리맡에 라디오 켜듯 선풍기 틀고 엎드려

왜 하필 김일무선이라는 간판을 내걸었을까

육칠십 년대에는 제법 근사하기도 했겠지?

어림짐작으로 주파수를 맞춰보면서 나는

서른다섯 내 나이 무렵의

김일씨에게 전파를 날려보았다

치익 치지직 치직 운이 좋게도 답신이 왔다

시를 쓰다가 그냥저냥 늙은 나는

서른다섯을 건너는 가전제품수리공 김일씨와

무선으로 교신을 나누며 찜통더위를 식혔다

'애송 사랑시' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [한국인이 애송하는 사랑시(詩)] [45] 저녁의 연인들 (0) | 2008.11.16 |

|---|---|

| [스크랩] [한국인이 애송하는 사랑시] [44] 백년(百年) - 문 태 준 (0) | 2008.11.14 |

| [스크랩] [한국인이 애송하는 사랑시(詩)] [42] 사랑 (0) | 2008.11.12 |

| [스크랩] [한국인이 애송하는 사랑시] [41] 농 담 - 이 문 재 (0) | 2008.11.12 |

| [스크랩] [한국인이 애송하는 사랑시(詩)] [40] 나와 나타샤와 흰 당나귀 (0) | 2008.11.12 |